コネクタnote|電気のコネクタとは(通電部編)

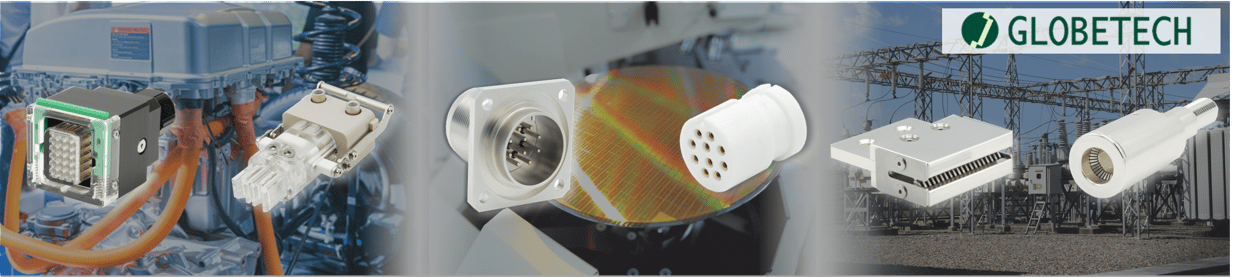

グローブ・テックの主力製品の電気コネクタについての考え方をお話ししたいと思います。

コネクタとは

電気を流すケーブルなどの導体を簡単に繋げたり離したりするための製品です。

コネクタ以外の接続方法としては端子台のねじ止めや、はんだ付けなどがあります。どちらも工具を使用し手間がかかります。

その作業を工具や個人の技量なしに、簡単に行えるものがコネクタです。

身近なコネクタとしては家電のコンセント、スマホ充電時のUSBコネクタ、EVの充電プラグなどがあります。

ただ、グローブ・テックで提案しているコネクタは産業用の特殊なものがほとんどです。機械の内部で使われているためなかなか実生活で目にすることはありません。

コネクタの接触原理

金属の導体と導体が触れているだけでも導通はしますが、接触部分の抵抗が大きくなり、発熱によるロスが大きくなります。また、信号伝達の場合には信頼性が低い状態です。

導体と導体の間には一定の接触圧力と接触面積が必要になります。端子台のねじ締めに必要トルクがあるのはそのためです。

コネクタの接触圧力を発生されるためには様々な方法があります。

・すり割り(二つ、四つ割り)

ソケットコンタクト(メス)と呼ばれる導体に割れ目を入れ、内径をすぼめた入り口にピンコンタクト(オス)を挿しこむことで接触圧力を発生させます。

部品点数が少なく加工が簡単で、量産に向いている点がメリットです。ソケットとピンの接触点数は限定的で接触抵抗の変化量が多く、導体の変形により繰り返し寿命が短い傾向になるデメリットがあります。

すり割りのコネクタ

・電気接点

グローブ・テックが主に用いる方法です。ソケットコンタクト、ピンコンタクトのほかにコンタクトバンドと呼ばれるばね部品を、主にソケット内に組み込む方法です。抜き挿しのたびに変形する部分をばね材に任せることができるため繰り返し寿命が長くなります。

また、接触点数が多いため、接触抵抗が低く安定します。

コネクタの耐熱温度や挿抜力、繰り返し寿命など、仕様のいくつかは電気接点のばね材料の特性や形状、構造により決まります。

電気接点(コンタクトバンド)を組み込んだコネクタ

すり割りと電気接点の接触点数の違い(断面)

グローブ・テックはお客様の様々なニーズを実現するため、たくさんの形状、構造、材質の電気接点を保有しています。

様々な形状の電気接点(コンタクトバンド)

電気接点を使用した特注コネクタの詳しい製作例は「GT CONNECTOR」カタログをご覧ください